El poder acechado

Columna publicada el domingo 20 de septiembre de 2020 por El Mercurio.

La república vive momentos extraños. La fiscalía lleva adelante una investigación contra el exministro Jaime Mañalich, mientras que Contraloría ha formulado cargos contra generales de Carabineros, objetando su proceder tras el 18 de octubre. En principio, estos órganos tienen facultades para hacer valer responsabilidades de funcionarios públicos. Con todo, esas potestades no son ilimitadas: la fiscalía indaga crímenes y la contraloría verifica la legalidad de los actos administrativos. Todo indica que estamos frente a un uso abusivo de dichas facultades.

Por de pronto, la fiscalía está dedicada —cual centro de estudios— a realizar un pormenorizado análisis de política pública. Las preguntas que ocupan por estos días al fiscal Armendáriz tienen que ver con la gestión de la pandemia. ¿Se equivocó el ministro, poseía la información adecuada, contó con los equipos necesarios? Estas preguntas son relevantes, pero es al menos dudoso que el aparato público encargado de perseguir a los delincuentes esté embarcado en disquisiciones epidemiológicas.

Algo semejante ocurre con la Contraloría, que ha objetado la acción de Carabineros. Es evidente que los procedimientos de la fuerza pública deben ser controlados de modo riguroso, pero no parece ser el contralor el llamado a realizar un juicio técnico ni político sobre aquello. El motivo es sencillo: Contraloría no es experta en la materia. Si el contralor puede emitir juicios y reproches técnicos de ese orden, entonces supongo que también podría revisar los programas pedagógicos, la estrategia militar, el mejor modo de reducir la pobreza, el combate contra la sequía, y así. Nada escaparía a su saber omnisciente.

Todo esto es absurdo. Se funda, además, en la falacia según la cual los asuntos humanos admiten algo así como una verdad exacta, o científica. Como sugería Aristóteles, la política es un precario intento por acertar allí donde no hay certezas. Esto no impide que se cometan errores, pero estos deben ser evaluados en la sede correspondiente.

En cualquier caso, estos fenómenos revelan algunas tendencias profundas de nuestra situación. Por un lado, estamos frente a un activismo desatado, que se caracteriza por la inclinación a exceder los límites de las propias competencias. Esto no es nuevo, y muchos jueces llevan años en esta lógica que lesiona el complejo equilibrio de contrapesos que caracteriza al sistema republicano.

Ahora bien, ese activismo tiene un necesario correlato en la inédita fragilidad de nuestra política. Los políticos llevan años eludiendo sus responsabilidades y bloqueándose mutuamente (allí debe buscarse la primera causa de su desprestigio). Si los políticos renuncian y dejan de creer en sí mismos, es natural que otros asuman sus funciones. En el caso de la policía, basta recordar cuando el intendente Guevara se desentendió de las decisiones tomadas por Carabineros: no es extraño que otro poder quiera asumir su lugar.

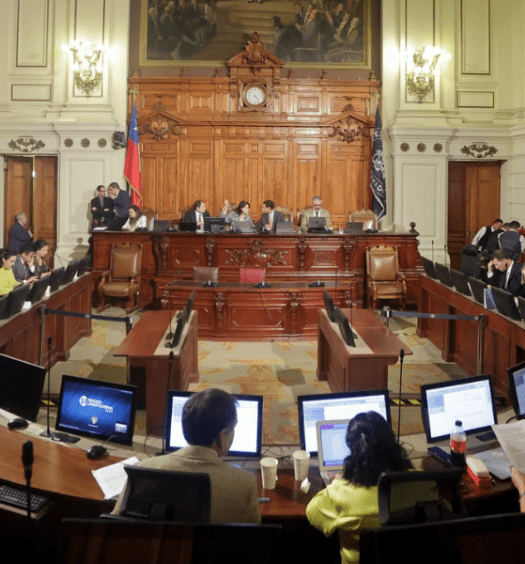

Por su parte, el Ejecutivo está expuesto porque muchos actores han percibido su debilidad. Me parece que este es uno de los elementos centrales para comprender nuestro momento institucional. Así como no existe la hoja en blanco, tampoco existen las deliberaciones constitucionales en abstracto. Esto significa que el itinerario constituyente —de ganar el Apruebo— se dará en un marco de debilidad presidencial que determinará todo el proceso. En ese sentido, se abrirán dos opciones: o bien intentar rehabilitar de algún modo a la Presidencia (lo que ocurrió en 1833, 1925 y 1980, siempre con respaldo militar), o bien despedazar y repartirse al animal (1891).

Todo indica que la clase política (que es parte interesada) optará por el segundo camino, mientras los otros órganos querrán quedarse con lo suyo —habrá allí una disputa—. Tal es el trasfondo de la proliferación de acusaciones constitucionales: mientras más dañada llegue la Presidencia a ese proceso, más viable será consagrar esa debilidad en el nuevo texto fundamental. Así también puede explicarse el súbito amor que sienten ciertos políticos por los independientes, como si estos últimos pudieran tener algún papel relevante sin dejar de serlo. En rigor, solo los independientes podrán hacer que una operación política de este tipo (traspaso de poder a las camarillas partidistas) parezca expresión de la voluntad popular. Así, el nuevo parlamentarismo podría recibir la unción ciudadana, pero la clase política pagará un elevado costo: una abdicación pública, que constituye un llamado al activismo de otras autoridades.

Como puede verse, el cuadro es delicado. La presidencia entregó la iniciativa política la noche del 12 de noviembre, y nada indica que pueda recuperarla. Por lo mismo, le cuesta mucho defenderse. Con todo, cabe pensar que aquí la derecha puede encontrar una narrativa para el día después del plebiscito, pues no habrá modo de hacerse cargo de las expectativas de la sociedad chilena sin política digna de ese nombre y sin un poder presidencial robusto. Para lograrlo, eso sí, debe cumplir con un requisito: tomar distancia de Sebastián Piñera. El primer mandatario encarna como nadie esas debilidades estructurales, pues no tiene discurso político y debilitó a la primera magistratura. El ejercicio será tan difícil como indispensable si acaso la derecha quiere sobrevivir al piñerismo.