Columna publicada el domingo 6 de marzo de 2022 por La Tercera.

El derrumbe de la Unión Soviética arrastró consigo el poco prestigio que le quedaba al materialismo dialéctico histórico, que previamente ya se había convertido en una ideología oficial alienante, como mostrara Raymond Aron en “El opio de los intelectuales” (1955). Igual, hasta los años 70 había aún economistas occidentales defendiendo las bondades de la planificación central o la teoría del valor-trabajo, incluso después de la irrupción del desvarío esteticista de mayo del 68. Pero para los 80 subsistía poco y nada: algunos marxistas analíticos salvando muebles y un par de sociólogos repitiendo consignas separadas del mundo. La pretensión de conocer con exactitud científica las supuestas leyes que gobiernan la historia humana había muerto. El discurso de Engels frente a la tumba de Marx sufrió, cien años después, la misma suerte que su destinatario.

Y así como las personas expuestas a catástrofes personales a veces optan por tomar fuertes drogas para evadir el dolor, la izquierda académica occidental, viéndose enajenada del timón de la historia, se refugió en el irracionalismo. Así nace el izquierdismo posmoderno, el opio recargado de los intelectuales. Mezcla de relativismo radical (todo es constructo ideológico), paranoia política (todo es dominación), ambientalismo primitivista, odio exotista contra Occidente (basado en lecturas antojadizas de pensadores foráneos) y un amorío con las identidades “subalternas” (en reemplazo del proletariado “aburguesado”). El libro “Imposturas intelectuales” (1997) de Bricmont y Sokal es un safari de la risa por los disparates de la “nueva izquierda”. “Locos, impostores y agitadores” (2015) de Roger Scruton, en cambio, es una refutación indignada.

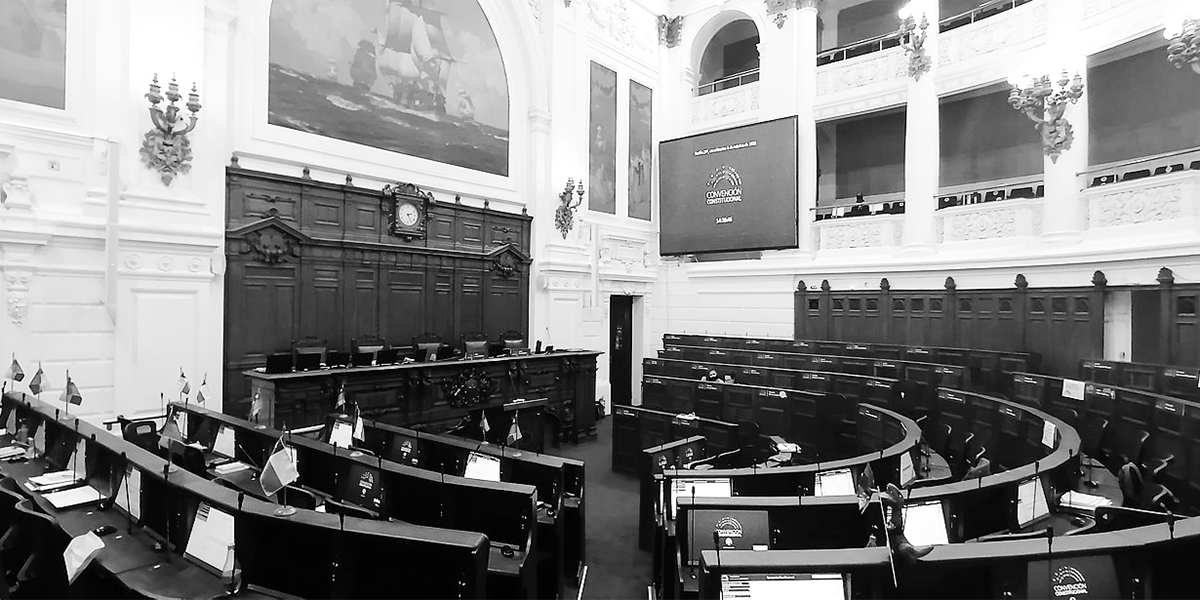

Lamentablemente, por un tema generacional y de clase (la antes llamada pequeña burguesía), buena parte de nuestra Convención Constitucional está marcada por dicha decadencia intelectual. El posmo, podríamos decir con Marcianeke, es el tussi de muchos convencionales. Esto se refleja en la ubicuidad de conceptos labrados por los departamentos de estudios culturales del primer mundo en las propuestas supuestamente emanadas de los pueblos y territorios: multiculturalismo, interseccionalidad, decolonialismo, deconstrucción, epistemologías alternativas, etc. Todo un arsenal humeante que pretende ser embutido, en nombre del sentido común popular, en un texto constitucional. Los demenciales planteamientos de las comisiones de “Sistemas de conocimiento” o Medio ambiente son sólo la superficie.

Para peor, el posmo ha devenido autoritario. Esto era lógico, ya que quien piensa que la verdad es una creación de la fuerza y la propaganda sólo puede actuar políticamente como tirano. El odio parido de mucho convencional a la libertad de expresión, reflejado en la regulación de esta materia, nace de ahí. También el criptofascismo de los representantes admiradores de Putin o de la agresión física a nuestro presidente de la república.

Esta situación genera problemas en distintos niveles. El primero es que una constitución es un mecanismo de organización del poder político. Su función es articularlo, primero, y luego limitarlo y orientarlo hacia el bien común. No es un petitorio, un diario mural de magíster en estudios culturales, ni una carta colectiva al Viejo Pascuero. Su lenguaje debe ser todo lo claro que sea posible, pues los derechos y deberes de cada cual, para ser efectivos, deben ser entendibles por cada ciudadano. Pero también porque cada una de las piezas constitucionales debe encajar en un diseño escueto, coherente y claro, capaz de soportar sobre sí el resto del edificio jurídico. Una constitución inflada, llena de jerigonza opaca y fabricada a partir de consignas pegadas con chicle es políticamente poco democrática e institucionalmente inviable.

Luego, hay otro tema práctico: el país necesita reformas sociales importantes y de amplio alcance. Y un pastiche identitario incoherente duplicaría nuestros problemas al mismo tiempo que reduciría a la mitad nuestra capacidad institucional para enfrentarlos. La Convención estaría traicionando su propia función.

Finalmente, la agresión miserable del régimen ruso contra la democracia ucraniana ha hecho patente que la libertad política -cuya base son las libertades de conciencia, asociación, expresión y religión- y la división de poderes que la sostiene son una conquista preciosa de Occidente, y no algo dado. Y que defenderlas, a veces, exige plantarle cara a matones y nihilistas disfrazados de otra cosa.